samedi 21 octobre 2017

Massif d'Aurouze

Publié dans le revue Tatry,

Au sud, le Massif d’Aurouze

Souvent, en me promenant dans le pays du Buëch, au sud du Dévoluy,

je l’ai vu surgir au moment où je m’y attendais le moins, comme une donnée

constante du paysage, au gré des anamorphoses du relief. Donnée constante mais

en même temps étrangère, car le massif d’Aurouze est une île de Dolomie au

milieu d’un massif calcaire. Le massif d’Aurouze surgit des blancs éboulis qui

s’amassent à ses pieds comme une épave prise dans des sables blancs, jaunes,

roses, en fonction de la saison et de la lumière du jour. Des cohues de pins

maritimes ou pins à crochet essaient de recoloniser ses flancs blancs et nus.

Ces larges coulées de pierres légères et poreuses font alors penser aux

prémices d’un désert où s’aventureraient quelques oasis de conifères. En été

les éboulis étincellent et ardent sous le soleil tandis qu’en hiver ils

apportent une lumière douce et bienvenue comme celle de la neige. En haut des

murailles crénelées dont l’apparence varie constamment en fonction de l’heure

du jour annoncent le plateau de Bure qui se déploie sur plusieurs kilomètres

carrés au sommet du massif.

La plupart des randonneurs préfèrent affronter le massif d’Aurouze

par le versant sud. Peut-être est-ce dû au fait que le choix de ce versant,

très ensoleillé par ailleurs, donne l’illusion d’accomplir un exploit digne

d’un véritable alpiniste. Sur un millier de mètre les éboulis décrivent en

effet des pentes très marquées qui, vues de loin, ont l’aspect d’une falaise

légèrement inclinée et liquide. Le

chemin, qui serpente d’abord dans des forêts de hêtres toute d’ombre et

d’humidité, monte tout à coup de manière abrupte dans un désert vertical où les

pieds s’enfoncent parfois profondément dans la dolomie. Elles crissent comme

des tessons de tuile ou des pierres ponce, ces pierres, et se dérobent parfois

sous les pas, ce qui oblige le marcheur à redoubler d’effort. Le plus grand

défi qu’offre cette illusion de façade est en effet celui d’une lutte contre la

« liquidité » de la pierre. A certaines heures en peut entendre, si

l’on bien tend l’oreille, des chutes de cailloux projetés en contrebas par les

pieds lestes des chamois. La montagne s’effrite en direct et le randonneur

participe lui-même de ce délitement en foulant ces scories minérales qui

ralentissent son pas. Heureusement, à 2000 mètres, émergent enfin les premiers

blocs de dolomie, légèrement jaunâtre ou orangés. Ces véritables éponges à lumière

bornent le plateau de Bure où on arrive enfin. Dernière station et grande

surprise. On se croyait arrivé au sommet d’une montagne mais c’est en fait la

terre qui recommence ici.

Le plateau de bure a tout d’une résurgence chtonienne, d’une

terre échouée dans des hauteurs qui l’affament. C’est une vaste succession de

concavités et convexités interrompue par des falaises sans franchise ou bien

prolongés par des promontoires dramatiquement érodés : tête d’Aurouze, pic

de Bure, autant d’archives de pierre grouillant de signes aussi évanescents que

les nuages. Et ce désert s’étale sur plusieurs kilomètres carrés sans ombre, travaillé

avec une égale violence par les vents, le gel et le soleil. En été c’est

l’Afrique sur le plateau de Bure, mais en décembre mais c’est plutôt l’Arctique

et une polychromie boréale : des bleus pâles, des blancs cassés, des

jaunes sulfureux. Une neige, granuleuse et qui craque sous le pied, y trouve

toujours refuge.

Au centre du plateau se dressent en toutes saisons les gigantesques

capteurs de l’observatoire, comme autant d’oreilles tournés vers l’univers. Les

scientifiques vont et viennent, quasi invisiblement, en empruntant le téléphérique

qui les relie à Saint-Etienne en Dévoluy, en contrebas. Alentour le silence

s’épaissit encore et gagne en densité. Il semble faire partie de l’atmosphère

elle-même, de l’air. Un silence à la fois arctique et africain, un silence de

toundra et de Sahara. Magnétique. C’est

sans doute ce silence, de lumière et de gel tout à la fois, qui donne aussi

plus d’acuité au regard. On n’a plus qu’à se concentrer sur le panorama, à laisser

le regard errer au loin, à 360 degrés. Tour à tour on embrasse du regard, en tournant

dans le sens des aiguilles d’une montre, la Provence et le Mont Ventoux, l’Ardèche,

la Drôme et le sud du Vercors, et puis les Ecrins, L’Isère, la Savoie avec le Mont-Blanc,

et enfin l’Italie et dont les « monts navigants », pour reprendre la

belle expression utilisé par l’écrivain italien Paolo Rumiz pour désigner les

montagnes alpines, semblent buter contre les flancs du Queyras et du massif de

la Vanoise, à la frontière. Les lointains se succèdent et palpitent sous le

regard...

Et là-haut on peut penser une nouvelle fois : oui les vallées

alpines sont de petits pays à l’épaisse carapace de tortue et aux tympans

parfois bouchés par le neige, mais leur silence est unique, et ils réservent

toujours, à l’endroit des cols, des sommets et des hauts plateaux, ce genre de portes

dérobées vers l’univers.

Publié dans le revue Tatry,

Des Alpes aux Tatras

L’horizon de l’Europe ce n’est pour moi ni la plaine, ni la mer, mais des montagnes barrant le chemin de la plaine ou de la mer, des montagnes qui en dédoublant ce finistère de l'Asie, lui donnent ce corps européen fait à la fois d’unité organique et de fragmentations. Le regard monte au lieu de se perdre dans le lointain. Il se fixe sur l’albos, ce « monde lumineux » qui fascinait les Celtes. Le corps de l'Europe, tout en étant découpé en péninsules et archipels, reste solidement ancré aux montagnes qui lui donnent tension et énergie, et puis des muscles et une colonne vertébrale. Une horizontalité est interrompue par une verticalité ; un élan est brisé pour donner naissance à un autre élan. Dans les Alpes, le territoire de l’albos, le Nord bute et se repose lourdement sur la montagne tandis qu' au-delà s’ouvre comme un éventail le Sud, solaire et aqueux, ruisselant, et impérial. Le rideau des montagnes protège le mystère de l’autre civilisation qui est aussi une autre temporalité car au-delà de ces montagnes il y a l’Empire romain, une autre appréhension du temps, l’éternité de l’Antiquité. Traverser les montagnes c’est franchir une porte secrète, entrer dans un autre monde. Barrière, filtre, écluse, mais aussi passage, c’est la montagne Janus à double face, l’une regardant vers le nord l’autre vers le sud, vers le présent et le passé. En occident ces montagnes ces sont d’abord les Alpe massées à l’ouest selon un arc de cercle. Gênes, Mont Genèvre, Mont Janus en Savoie, Genève, succession de lieux cruciaux qui rappellent à notre mémoire le Dieu des portes, Janus.

http://www.ecodelledolomiti.net/Num_9/Num_9_Fra/Des-Alpes-aux-Tatras-Nicolas-Boldych.html

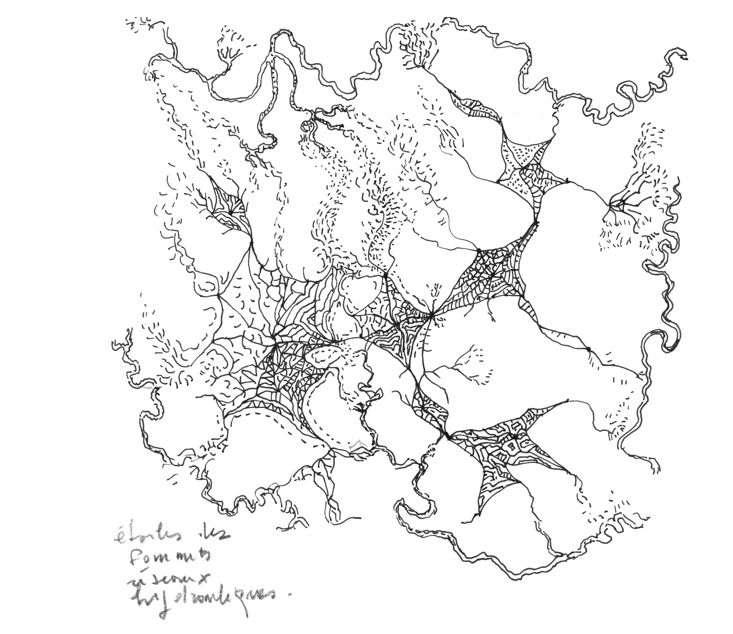

J’ai longtemps essayé de dessiner des montagnes, sans jamais être satisfait du résultat.

Elles sont là face à vous, massives et évidentes, à la fois ombre et lumière, axe et façade ; et le dessin de leurs crêtes qui flirtent avec l’apesanteur des nuages est la clarté même, une sur-clarté pourrait-on dire. Et pourtant la forme d’une montagne, et plus encore son volume, avec ses engrenages, ses plis et replis, se laissent difficilement appréhender. Le minéral d’une manière plus générale ne guide pas le trait du dessinateur : sur une falaise, un rocher, ou même la moindre des pierres il y a mille trajets possibles entre lesquels la main qui dessine aura du mal à choisir. Quand on dessine le vivant, les arbres ou les animaux, on dessine un processus en cours, la feuille veut tomber, le tronc tient en terre, le nuage lui-même a un but qu’il remplit impassiblement.

Elles sont là face à vous, massives et évidentes, à la fois ombre et lumière, axe et façade ; et le dessin de leurs crêtes qui flirtent avec l’apesanteur des nuages est la clarté même, une sur-clarté pourrait-on dire. Et pourtant la forme d’une montagne, et plus encore son volume, avec ses engrenages, ses plis et replis, se laissent difficilement appréhender. Le minéral d’une manière plus générale ne guide pas le trait du dessinateur : sur une falaise, un rocher, ou même la moindre des pierres il y a mille trajets possibles entre lesquels la main qui dessine aura du mal à choisir. Quand on dessine le vivant, les arbres ou les animaux, on dessine un processus en cours, la feuille veut tomber, le tronc tient en terre, le nuage lui-même a un but qu’il remplit impassiblement.

jeudi 12 octobre 2017

Sud

On marche

vers le Sud avec une idée en tête, aussi molle, blanche et tenace qu’un

printemps ; se caller contre des hanches solides, sous la voûte romane du ciel,

et laisser que le plaisir prenne enfin racine. La plaine s’est élargie. Un

fleuve y coule, à la verticale du midi, après s’être défait de la laisse qui le

retenait encore à l’ombre épaisse et âpre des montagnes. Nous atteignons déjà

les prémices d’un évasement de mer, d’îles, d’Afrique, de Portugal, de rochers

et d’écueils placés sous le signe de l’étoile du Sud, cette mère très lointaine

qui scande une même égalité dans l’ardeur.

L’idée du

Sud que nous avions encore en route, l’idée de son lieu sûr et précis je veux

dire, se noircit et éparpille à l’endroit d’une vaste périphérie

méditerranéenne -Italie, Espagne, Nîmes- à l’adret du monde. On y est ?

pas encore, car le centre fuit vers une nouvelle profondeur tisonnée par le

soleil. Il mérite que l’on hisse de nouvelles voiles, convoque des cartes

antiques et déterre des mots anciens.

Débute

dans la sueur noire et l’enracinement du chêne le partage scintillant de ce

centre à la fois très proche et très lointain.

Entretemps

l’espace s’est ouvert à des déserts qui lancent les filets de braise de leurs

vents, à des gouffres subtropicaux où flottent des continent entiers- tant le

sud est incommensurable, de hanches et de sexe ; tant il est à évasé en

ses prémices puis cerclé d’océans tenus par le même gouvernail des courants et

des vents. Ronde immensité du territoire de l’étoile sur lequel débouche notre

marche, et notre idée du Sud, surprises par plus grand qu’elles.

Des

montagnes moutonnent encore dans le Nord qui s’affaisse, mais leurs mornes

ruades ont pris fin ; leurs flancs ne seront plus crevés par des aiguilles

de pierre ni les cendres amères du Septentrion ne teinteront ses falaises d’un

gris saturnien ; elles auront plutôt des scintillements de corail, des

douceurs de pierres ponce. Jusque dans la nuit des troupeaux de brebis

brouteront à leurs franges humides laissant derrière elles de longues trainées

de crottes odorantes.

Alors, en

allant vers les plages on sentira

peut-être revenir à nous les terres les plus éloignées, les plus

fuyantes sur les latitudes, qui en vagues, en mots irisés d’iode et de sang

battront à nos portes, sous la même voûte étoilée.

Vase du sud,

clos sur une touffeur de langues, de mots comestibles et de cris couverts par

l’ample chapeau de paille du grand Pan, tu reposes dans le vaste, le huileux va

et vient du proche et du lointain, de la cigale et du scorpion, traduits

incessamment l’un dans l’autre à la vitesse d’une voile.

On marche

vers le sud, ou mieux on s’assoit sur une borne milliaire, s’accommode de la

vieille ferronnerie d’un banc d’ombre et de murmure, du sable caillé et non

encore labouré d’une plage de Camargue, et sous la grande voute romane du ciel

on attend, les pieds en éventail, que les mots eux-mêmes, ses pierres parfois

si dures, se traduisent en couleurs...

vert de canne, jaune de paille, mauve de vin.

Puis une

lumière

...

Puis le

bruit d’un même gouvernail fendant sans retour les eaux planes de la mer.

Inscription à :

Commentaires (Atom)