Sur le vent

Eté 2019

0 Le vent....

1

Le vent vient après, à la fin,

comme une nécessité à laquelle on n’avait pas pensé au début, au temps de la

création, de la mise en place des êtres et des choses sur la carte du monde.

C’est le plus naturel, le plus neutre, le plus impassible aussi des justiciers

de l’espace et de l’air.

Personne n’accomplit sa mission -

rétablir l’équilibre des pressions dans toute la rose-, avec tel mélange de

laisser-aller informe et de violence que lui.

A la fin, ou au recommencement

d’un cycle, le sacré équilibre des pressions, par le vent, est source de grande violence...

2

Ces derniers jours le vent a

soufflé avec une régularité assommante, qui n’avait rien à dire et qui pourtant

accaparait notre attention. A quoi

aspire le long bras du vent ? sinon à nous rappeler, à nous souffler à

l’oreille combien l’horizon est profond, infiniment profond pour nous, combien

l’espace (que nous réduisons trop souvent aux vitesses que nous mettons à le

traverser) est réel avec ses masses d’air mal équilibrées qui font que

pressions et dépressions alternent violemment, comme dans les moteurs à

explosion des consciences.

(Le lointain, c’est le lointain

qui nous parle à l’oreille à travers lui.)

Le vent-messager de l’espace, des

espaces qui s’entre-chevauchent s’ignorant, le vent qui fait le lien, volontiers

explosif, entre ces espaces -mesurant les béances ignorées, mesurant à la faire

frémir notre ignorance de l’Espace dans ce qu’il est de plus global,

d’incommensurable et de noble-, le vent qui gonfle les espaces déprimés, avec sa

pompe et ses gorgones invisibles, ses hydres en haillons, ses cris feulées et

sans grammaire...

… a beaucoup soufflé ces derniers

temps, au col où j’ai longtemps hésité à dresser ma tente qui aurait pu

soudainement , comme un delta-plane, « faire voile » en prenant le large dans le ciel bleu qui décille, à l’occasion d’une trop appuyée

rafale susurrée depuis un col alpin, pendant la longue nuit astrale qui nous

traverse autant qu’on la traverse.

Le vent en a la force, il a la force pour lui,

lui qui ne connaît pas sa force, lui qui n’est qu’une force appliquée depuis

les profondeurs, intraçables, indicibles, tabou en fait, de l’Espace...

L’espace s’est donc beaucoup

plaint ces derniers temps, a beaucoup gémi dans nos oreilles trop petites, trop

mesquines pour la puissance de son messager, le vent. L’espace au grand

souffle, l’espace des grandes égalisations finales, l’espace des vides

communicants, avait son mot à dire qui, en apparence, était pur persiflage par cols et vallées…

Ai entendu le vent se gargariser

d’abord d’une absence de larynx, pharynx, de trachée, puis faire mine de

parler, ouvrant grand sa gueule vide dans la nuit astrale.

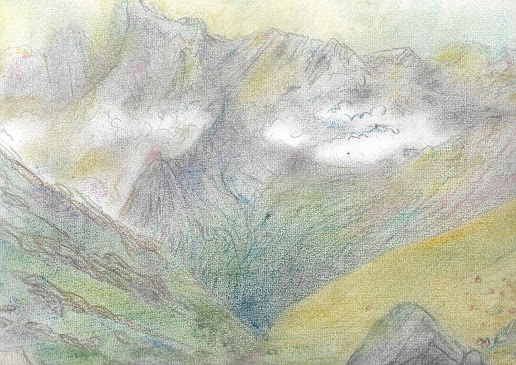

Je l’ai entendu clairement, saisi

clairement, ces derniers jours, en particulier lorsque je montais au- dessus

des mille mètres pour chercher un état plus primitif de la lumière avant la

nuit.

Il était appliqué, il était

concentré, il sifflait du plus profond de l’espace à l’immensité re-suscitée ; avec une magnifique

régularité à laquelle on ne pouvait qu’avoir envie d’échapper, que tout esprit

sain ne pouvait qu’avoir envie de fuir au plus vite, et qui pourtant venait du

plus profond de l’espace, de ce noble espace inutile des fonds de vallée et des

nuages trop hauts dans le ciel que l’on ignore trop souvent, dont on n’ignore

trop souvent la réalité qui ne se dit pas, qui ne parle pas, hormis par le

vent...

J’ai donc écouté, pris dans les

filets de son souffle, de son chant sans syllabes, prêt à entendre enfin quelque chose, à

faire mine de le comprendre, de l’accueillir. J’envoyais mon ambassade, l'ouïe, dans les

hautes sphères pour recueillir sa profonde doléance et attendais.

Or, au bout de quelques minutes,

je me suis surtout, seul sous ma tente, dit que le vent était aphone, ou

muet... et que là était son, ou notre, principal problème car si, ou moins dans

ces longues, de plus en plus longues en apparence, périodes où il souffle

encore et encore sur nos vies trop enracinées, il pouvait dire quelque chose, s'il pouvait lâcher le morceau et se réaliser... Mais non. Cet air ne sert à aucun son, aucune

parole, il est une perte qui siffle dans nos oreilles fêlées...

J’entends ce long sifflement de colère sans

objet qui toujours s’étire, qui avance en reculant s’épuisant dans l’espace et le temps, sans jamais

former de phonème, même pas les spirantes, les « ssss », ou un « ffff »...

Qui mesure seulement les

incommensurable béances de l’espace.

Laisser-aller du vent donc,

incapacité du vent à s’auto- saisir et cracher le morceau.

A se dire.

3

Il n’y a rien de plus

violent que le vent, rien de plus violent, en fait, que ce qui manque de forme,

qui manque sa forme incessamment et revient toujours à son chaos originel,

comme le vent... rien de plus violent que ce qui est condamné pour toujours à

sans cesse se fuir et se chercher.

Et ainsi me semble le vent,

pauvres en attributs, mal défini, s’étirant démesurément entre son début et sa

fin qui ne vient pas ...

Mal définissable par l’oreille

qui l’entend et les yeux qui ne le voient hormis négativement, c’est cela

« négativement ». Le vent a une existence négative, occupe des

territoires vides, vidées, s’en donne à cœur joie dans les marges ignorées,

perdues, les stratosphères...

Il brosse les arbres, caresse les

rochers, défrise les barbes. Mal formé, mal défini, mal compris,

incompréhensible plutôt, est le vent... oui mais...

4

...mais lorsqu’il se reprend,

lorsqu’il se saisit follement par le collet et rassemble à la va-vite la cohue

des milles diables, quand il raccorde ses haillons stratosphériques...

Fou...Fichtre, persiffle alors et

se faufile où veut, s’éparpille échevelé les

mains pleines de haillons à la langue de serpent... vent perdure, presse

et compresse,

déracine tout ce qui se perd au milieu de l’espace, tout ce qui

veut exister idiotement à en oublier l’espace et ses lois atmosphériques, et sa

justice stratosphérique qui vient à la fin...

...lorsqu’il réalise, après un

long moment lugubre d’errement sans nom, sans langue, après une longue période

d’hululements de ses lubies désincarnés, lorsqu’il parvient à l’union de ces

cohues mal élevées, de ses forces anciennement désorientées, le vent siffle alors sa puissance inaudible,

sa puissance proprement bientôt assourdissante et le son, la balle même, qu’il est tout entier

alors transperce tout, avant même que le poing du vent, qui vient en fait

seulement après le son, n’abatte ce qui a déjà été percé.

La perte est dramatique, cataclysmique même

pour nous qui sommes soudain perdus au milieu de l’espace, les yeux grand ouverts vers un extérieur que nous ne comprenons plus.

Il se vide de lui-même, mais dans

ce vacarme, ce que l’on entend peut-être encore le mieux, c’est que le vent

malgré cela, malgré qu’il ait toute latitude pour s’exprimer, c’est que le vent

ne parle toujours, jamais, - pas même ne gueule, ne parlera jamais, toujours

restera au seuil enchanté du langage, malgré d’extraordinaires possibilités,

4

toujours restera aphone...

Quel silence alors ! quel

sale silence alors, malgré tout... Quel silence froissé !

Il restera à siffler sans gorge,

sans lèvre, à nos oreilles impuissantes à le comprendre, impuissantes à filtrer

cette bouillie sonore qui cascade en toute monotonie hivernale ou automnale

dans le tympan.

Se vide tout simplement, vide...

5

J’entends, sur les crêtes le vent

se retirer lestement, tout en souplesse – il est aspiré par un vide, plus

puissant que lui, un vide cosmique, stratosphérique dans lequel il se dissout

comme un souvenir sans corps, comme un pauvre sel sans lendemain , mais

pour mieux revenir ensuite avec sa faux à nouveau aiguisée, ; pendant des

heures, alors que j’étais calfeutré dans

mon duvet sous ma tente, le son m’a accompagné, faiblissant parfois, dans des

minutes d’oubli, épuisant tout à la fin sauf lui-même, cherchant sa fin

qui ne venait pas...

Quand il faiblit ce bruit d’air

froissé qui persiste au centre vide de l’oreille, qui est alors à la seule à se

souvenir de lui, de sa manifestation...

Notre visage, notre corps est-il

donc une voile pour être ainsi suscité par le vent, embrassé-giflé par lui, par le

messager... est-il susceptible d’être emporté par le vent... ?

Non il n’a rien à tirer

de nous, aucun geste spontané comme ceux de ces arbres, en bord de lac, qui se

tordent, qui ploient avec des grimaces de courtisanes sous ses rafales sans

queue ni tête....

6

Nous ne sommes pas un instrument

pour le vent, pas une voile pour lui, ou claire girouette. Il ne fait que froisser notre patience,

agacer notre cœur, nous fait entendre ce qui ne laissera pas de trace, le sans

traces, le sans articulations, le pur bruit abrasif du présent, ainsi que, parfois,

le silence froissé du cosmos infini dont il

est le messager sans message, hormis lui-même.