Les étoiles

Une lumière qui tient en

haleine et réconforte la nuit malgré une froideur hiératique certaine.

Froide, congelée, archaïque

par-delà les éons, est la lumière qui passe par les étoiles, ne touchant jamais

terre mais comblant le regard des gens qui s’y arrêtent un moment, à la

recherche d’une source, d’une onde où plonger cette tête remplie de vaines

pensées.

D’un léopard de vertige les

taches et encore les taches, félines, dupliquées en coulées galactiques ou

archipels clignotants, en essaims d’oursins liminaires, m’interpellent

franchement. Quand Je lève la tête, passe dans les vertèbres de ma colonne une

espèce de noir désir d’infini, et une danse qui se relève prestement de la poussière.

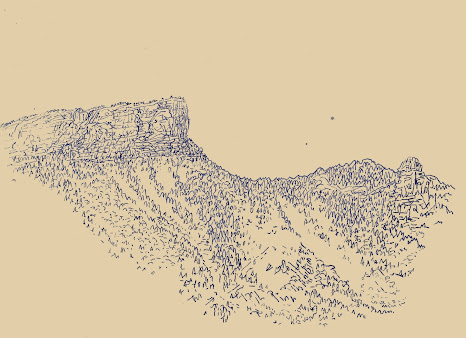

L’architecture du dôme est à la fois bancale

et cristalline, les dessins sont géométriques, comme ceux de nos ancêtres

égyptiens, en pointillés enfantins qui parfois se contredisent, titubent au gré

des vecteurs et des danses, et le fond du dessin infuse dans cet illimité de

perdition qui est aussi, à un certain moment, une véritable muraille de Chine.

(Une muraille qui me protège du

feu des dragons, qui me protège de cet illimité pascalien effrayant pour

l’esprit et le cœur)

Clous plantés dans la peau de

perdition, vecteurs de destinées encore mal dessinées par la main de l’homme,

bornes pour leurs cheminements aveugles, foyers ardents des déterminations

physiques et amoureuses, archipel de toutes possibilités et impossibilités,

impacts divins dans le cuir des gravités,

trous pour où coule, tel un miel

excessivement diluée, la lumière

insondable, sublunaire que l’on appelle « lumière des étoiles », troupeau des brebis sans nombre filant vers

l’abîme fertile, impact de la danse

d’Eros ou de Shiva et bien d’autres choses encore sont les poinçons des étoiles dans le dôme du ciel...

Une coiffe durable au-dessus de nos crânes solitaires, et de puissantes

incitatrices patentées.

Parfois je les sens tout simplement,

sens une présence invisible dans le ciel ennuagé sans chercher à les

apercevoir pour m’abreuver à la source.

Parfois je m’arrête sur les

étoiles, les fixe sans savoir ce que je vois, seul, parfois ne vois plus rien

que des trous de lumière, que le néant

aux vers qui luisent dans les profondeurs du passé et du futur et je

repars à la fois effrayé et requinqué, à la fois grandi et rapetissé sur le

chemin des poussières et du temps qui passe.